今年も「能の世界」に飛び込んで来ました!!

「能」や「狂言」などは、日本を代表する伝統芸能。600年以上の歴史があり、平成20年にはユネスコ無形文化遺産 に登録されるなど、海外でも高い評価を得ています。

日本の伝統芸能である能の流派の一つ『高安流』は、八尾が発祥なんですネ

…っと言う事で、クローバー春日の子ども達も、八尾市文化会館 プリズムホールで開催された、~子どもたちへつなぐ八尾と能未来発信プロジェクト~

「能の世界に飛び込んでみよう!」に参加してきました。

(今年で3回目の参加となり、夏休みの恒例となりつつあります^_^)

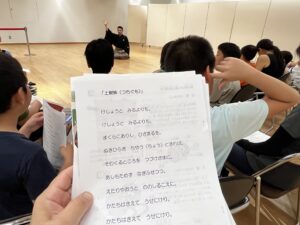

先ずは、八尾発祥の能流派「高安流ワキ方」の謡体験!

「土蜘蛛(つちぐも)」という演目を会場に集まった参加者全員で声を合わせて謡いました。

皆んな、背筋をのばして〜!大きく息を吸って〜!

大きな声でうたってくれました。

その後、仕舞「土蜘蛛」のクライマックスシーンの公演が行われました。

劇の最後では、観客席にまで豪快に蜘蛛の糸が投げられ、子どもたちは大興奮!

能楽楽器の紹介と楽器体験では、講師から能楽楽器の紹介があった後…

、小鼓や太鼓、笛の演奏体験があり、能楽楽器を直接触れる機会はめったにですよネ。

囃子方は、笛、小鼓、大鼓それぞれの楽器は専門に分かれていて、家の芸として高度な技術と芸風を継承しています。演奏は、ひとり一役。自分の担当以外を演奏することはありません。

大鼓は、能楽囃子の云わばコンサートマスター的な役割を果たしています。指揮者のいない能楽囃子が一糸乱れぬ拍子を刻むには、奇数拍を担う大鼓の掛け声や打ち込みがリードしていかなければなりません。大鼓方にとって、打ち込みの音以上に掛け声が重要な要素となります。

子ども達も、大きな声で「よ〜〜!」ポン!!

小鼓は調べ緒に掛けた左手の扱いと打つ指の数や位置により、多様な音色を作り出すのが大きな特徴です。

皆んな、どんな音色が出せたかな?

笛(能管)は、竹でできた横笛です。四拍子の中で、唯一旋律楽器であるにもかかわらず、能では、メロディよりもリズムを主として演奏します。このような笛の奏法は、能の囃子方の特色です。

…これがなかなか音を出すのが難しいんです!

太鼓は、超人的なものが登場する場面や、舞台を盛り立てる際に特に使われる打楽器です。

撥(ばち)の扱いによって音を打ち分ける事が出来ますョ!

演奏体験では、きれいな音が出た時はうれしかったし、なかなか良い音が出ない時は、演奏の難しさを実感出来ました。

装束と能面の解説と体験では烏帽子を被らせて頂いたり、能面を付けてポーズをとったりと、皆んな大喜び!

八尾にゆかりのある、でも普段、なかなか深く知る機会が少ないです。

一方で、グローバル社会の中で、自国の文化を知る重要性をしばしば耳にします。

クローバー春日では、子供たちが日本の伝統文化・芸能に触れ、日本の文化の価値を正しく理解するとともに、多様な文化に対する理解を育めるよう、プログラムにも工夫をして行きたいと考えています。