置き去り防止について

一昨日、今年9月に、岐阜県の認定こども園で、2歳の女の子が通園バスの車内に1時間置き去りにされていたことが分かったとのニュースがありました。

子どもがいないことに気付いた保育士が女の子を発見しましたが、幸い体調に変化はなく無事だったどの事です。

放課後等デイサービスは、障がいのあるお子さまや発達に特性のあるお子さまが放課後や長期休暇中に安心して過ごせる大切な場所です。

しかし、近年、昨日のニュースのように、施設や送迎中における「置き去り事故」が全国で報告されており、重大な問題となっています。

大阪府内では過去5年で19施設で置き去りが発生しているとの事です。

このブログでは、放課後等デイサービスにおける置き去り防止措置の必要性と、過去の事故事例をもとにした対策のあり方についてご紹介します。

●なぜ「置き去り事故」が問題なのか?

放課後等デイサービスでは、子どもたちの送迎や施設内での見守りが日常的に行われます。

その中で、以下のような人為的ミスや環境的要因により「置き去り事故」が発生することがあります。

• 送迎車両内での置き去り(乗車確認不足)

• 施設への入退室確認ミス

• 職員間の連携ミスや伝達漏れ

• 子どもが静かにしていて気づかれにくい特性がある

このような事故は、子どもの命に関わる重大な結果を招くことがあり、特に発話が難しい子どもや自己主張が苦手な子どもにとっては、さらに危険です。

●実際に起きた他の置き去り事故の事例

事例1:送迎車内での死亡事故

ある放課後等デイサービスでは、送迎車両での確認ミスにより、1人の児童が車内に取り残され、猛暑の中で命を落とすという痛ましい事故が発生しました。

この事故では、以下の点が問題視されました。

• 車内確認チェックリストが形骸化していた

• 2名以上での確認が徹底されていなかった

• 職員の「慣れ」による確認不足

…などです。

●なぜ防止措置が必要なのか?

このような事故を防ぐには、「ヒューマンエラーを前提とした対策」が必要です。

つまり、「うっかり」「確認したつもり」を防ぐ仕組みやルール作りが不可欠です。

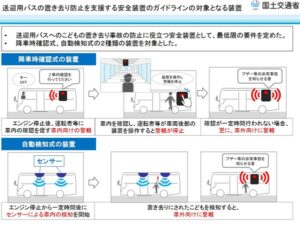

置き去り防止措置の機能(クローバー春日の送迎車の場合)

1. エンジン停止後、「子どもが残っている可能性があります」のメッセージが車内に流れてます。

2.車内後方(3列目のシート)まで行ってボタンを押す。

• 運転手や職員が必ず車内を最後尾まで確認する必要があります。

• 後方にある「確認ボタン」を押すことで、安全確認を促します。

2. 押し忘れるとクラクションが鳴る

• 一定時間内にボタンが押されなければ、クラクションが断続的になり響き、外部への通報が作動。

…っと言う仕組みになっています。

2023年の児童福祉法施行規則の改正では、児童が送迎車に置き去りにされる事故を受け、3列シート以上の送迎車両に対する安全装置の設置や確認手順の徹底が求められるようになりました。

放課後等デイサービス事業者にも、これに準じた対応が必要です。

●子どもの命を守るためにできること

放課後等デイサービスは、保護者にとっても子どもたちにとっても「安心できる場所」であるべきです。

そのためには、「事故を起こさない」ではなく、「事故が起きても被害を防ぐ」ための具体的な取り組みが求められます。

クローバー春日では、子どもたちの命と安全を守るために、施設全体で取り組みを強化していくことが大切だと考えています。